|

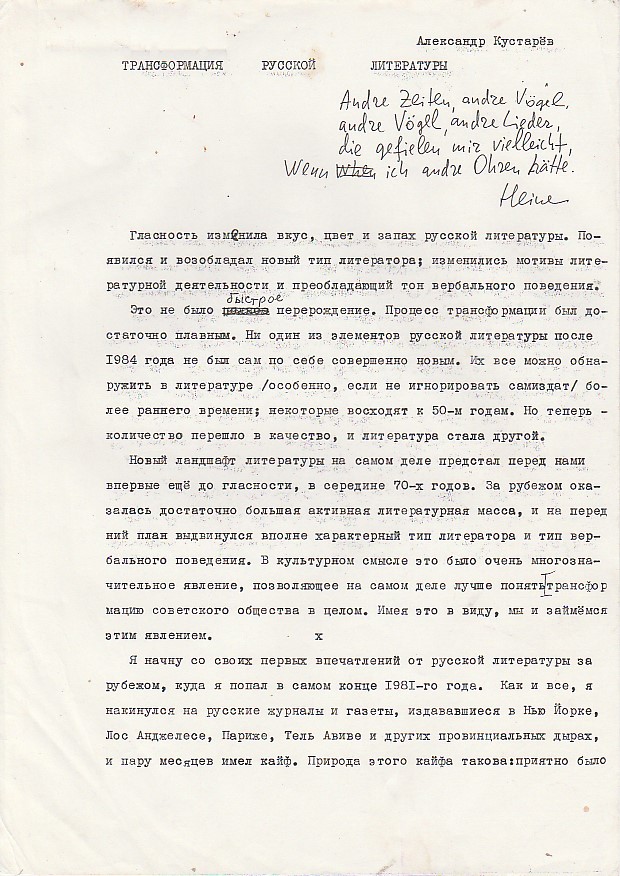

Andre Zeiten, andre Vögel! Andre Vögel, andre Lieder! Sie gefielen mir vielleicht, Wenn ich andre Ohren hätte! |

Heine

Гласность изменила вкус, цвет и запах русской литературы. Появился и возобладал новый тип литератора; изменились мотивы литературной деятельности и преобладающий тон вербального поведения.

Это не было быстрое перерождение. Процесс трансформации был достаточно плавным. Ни один из элементов русской литературы после 1984 года не был сам по себе совершенно новым. Их все можно обнаружить в литературе (особенно, если не игнорировать самиздат) более раннего времени; некоторые восходят к 50-м годам. Но теперь — количество перешло в качество, и литература стала другой.

Новый ландшафт литературы на самом деле предстал перед нами впервые ещё до гласности, в середине 70-х годов. За рубежом оказалась достаточно большая активная литературная масса, и на передний план выдвинулся вполне характерный тип литератора и тип вербального поведения. В культурном смысле это было очень многозначительное явление, позволяющее на самом деле лучше понять трансформацию советского общества в целом. Имея это в виду, мы и займёмся этим явлением.

*

Я начну со своих первых впечатлений от русской литературы за рубежом, куда я попал в самом конце 1981-го года. Как и все, я накинулся на русские журналы и газеты, издававшиеся в Нью Йорке, Лос Анджелесе, Париже, Тель Авиве и других провинциальных дырах, и пару месяцев имел кайф. Природа этого кайфа такова: приятно было

наконец, увидеть набранные типографски слова, существовавшие до тех пор только для моего уха.

Мне повезло. Живя в Калифорнии, я познакомился с одним человеком, который как раз в то время создавал небольшой реферативный журнальчик русских публикаций за рубежом. Я опытный энтузиаст реферативного дела и с удовольствием примкнул к этому бизнесмену не без некоторой надежды, что со временем его журнал может стать для меня маленькой дополнительной кормушкой. Так случилось, что в последующие года полтора я читал практически всё, что публиковалось по-русски за границей. Так что мои впечатления основаны на массивном и детальном знакомстве с тем, что я называю «литературной самодокументацией оппозиционной субкультуры» в России. В дальнейшем я буду говорить об этой субкультуре огульно, но сейчас назову несколько имён для читателей, которым без «имён» — скучно. Особенно известные носители культуры, о которой я говорю, это, например, Максимов, Зиновьев, Войнович, Аксёнов, Коротич, Гамсахурдия. Это чемпионы, поскольку они публичные фигуры первого ранга. Я добавлю ещё три имени, менее известных: Восленский, Шляпентох, Зубов. Я хочу воспользоваться случаем, чтобы вспомнить о них как о персонажах моих же трёх статей под общим заглавием «Очерки социально-философского фольклора советской интеллигенции», опубликованных в середине 80-х годов в журнале «22». Эти очерки были моей первой попыткой выйти из смятения чувств, в которое я впал в результате полутора лет добровольно-принудительного чтения русских публикаций за рубежом.

Но дело не в личностях. Речь пойдёт о литературе в целом и о некоем среднем типичном литераторе, действующем лице, роли, характере.

Есть старый анекдот. Приехал советский человек за границу. Зашёл в пивную. Подбегает человек. Советский человек говорит: кружку пива и коммунистическую газету. Человек приволок кружку, а про коммунистическую газету говорит: не держим.

Советский человек кивнул, выпил пиво и заказывает опять: кружку пива и коммунистическую газету. Человек повторяет: коммунистической газеты не держим.

Так было несколько раз. Наконец официант не выдержал и раздражённо говорит коммунистической газеты не держим, сколько раз нужно повторять?

И тогда советский человек, как и следовало ожидать, мечтательно пропел: а вы повторяйте, повторяйте…

*

Вот такой анекдот был рассказываем на моей памяти, когда я еще жил в стране, которой теперь нет. В нём воплотилась мечта людей, обречённых жить изо дня в день лицом к лицу со злополучной и всем надоевшей коммунистической газетой.

И вот для многих эта мечта осуществилась. Издатели и авторы русской литературы взяли на себя роль официантов, повторяющих для клиентов то, что им было приятно слышать: коммунистической газеты не держим, советская власть бяка и бука, Ленин сифилитик и гангстер, тоталитаризм, империя зла, партийные — непорядочные, а мы — порядочные…

Повторяйте… повторяйте… И повторяем, повторяем. Для Вас, господа, для нас, господа. Для самих себя — господ, поскольку фигуры официанта и клиента в данном случае почти совпадают; мы имеем дело с типичным литературным самообслуживанием.

Что же я увидел, читая в 82-83 годах (а эпизодически и позже)? Я увидел и легко опознал интеллигентский фольклор, сложившийся в конце пятидесятых годов, ну, может быть, в начале шестидесятых. Всё было чудовищно знакомо, известно наизусть, уже заезжено, захватано, занюхано.

Почему я так раздражённо комментирую эстаблишмент русской словесной активности за рубежом? Неужели я не понимаю, что регулярная словесность живёт воспроизведением клише — языковых, эмоциональных, политических? Я, может быть, не понимаю, что это происходит не только потому, что большинство участников литературного процесса ничего другого не умеют. Да, я понимаю, что это происходит потому, что так надо.

Если лондонская газета «Индепендент», которую я обязался ежедневно читать, будет экспериментировать и станет завтра публиковать нечто, совсем не похожее на вчерашнее, я ведь эту газету читать не смогу; технически не смогу. Ведь я должен прочитать газету за четверть часа во время завтрака. Если мне попадутся материалы, плохо распознаваемые, то есть каким-то образом новые[,] я не смогу через них продраться.

Итак, что же плохого, что русская литература за рубежом двадцать лет пережёвывала официантскую фразу «коммунистической газеты не держим»?

А вот что плохого. Клише, которые я имею в виду, произносились с харизматическим пафосом. Жившие в эмиграции писатели делали массововку, а вели себя так, будто они Томасы Манны и Кафки, Достоевские, Цветаевы или Зощенки.

Воспроизводство интеллектуального фольклора, как я уже говорил, дело газет. Но в эмиграции публикаторы работали не для газет. По теме, формату и стилю они ориентировались на традицию,

воплощённую в так называемых «толстых журналах». А публикуемое в толстых журналах согласно русской иерархии имеет другой статус. Предполагается, что это литература более высокого разряда, как принято говорить в России «настоящая литература».

Вполне понятно, почему романы, скажем, Войновича или Максимова «популярны». Но у них же и репутация «настоящей» литературы. То что критика преподносила их публике «всерьёз», отчасти тоже объясняет их популярность. Ведь публика тоже приучена почитать только «настоящее». Без справки от «экспертов» она внимания к автору не проявит и хвалить его побоится.

Я вспоминаю, как однажды в разговоре с приятелем (дело было в Америке) я мимоходом заметил, что Саша Соколов довольно-таки ерундовый писатель. Мой собеседник посмотрел на меня внимательно и сказал: «Ну, вы разберитесь между собой насчёт Саши Соколова. А то один говорит — хороший, другой говорит — плохой». Мой приятель сделал мне честь, поставив меня на одну доску с кем-то ещё, кому он безусловно доверял и от кого раньше слышал нечто противоположное. Читатель, не видящий единодушия у критиков, пугается…

Я не уперкаю эту литературу (включая клевретов-рецензентов) в циничной саморекламе. Если бы это была просто циничная самореклама, то писать о ней было бы неинтересно. На самом деле активные агенты этой литературы (включая активных читателей) переживали свою значительность как подлинную, были вполне искренны и сами не понимали, что происходит.

Антисоветский культурный набор фольклоризировался и клишировался не в свободной русской прессе за рубежом, а ещё в подполье, где он существовал устно. Если бы он не клишировался, то он не выжил бы в том виде, в каком он выжил: для хранения

-6-

устной традиции нужна какая-то масса людей, а масса запоминает и передаёт только клише; собственно, всё, что не теряется, то повторяется и в силу этого — клише. К тому же клише нужна «репутация». Непрестижное клише никто повторять не заинтересован.

*

Так исторически возникла литература, для которой характерно сочетание элитарной позы с популярностью языка и фактуры, если хотите, содержания. Это имеет катастрофические последствия.

Прежде всего и публицистика и проза (трудно отличимая от публицистики) отличается поразительной риторической перенапряжённостью, высокопарностью, ложной многозначительностью, вымученной саркастичностью. Когда это читаешь, всё время вспоминаешь: «Аркадий, не говори красиво.». Всё-таки Тургенев был действительно человек великой наблюдательности. Типологизирующая социология и социальная психология могли бы ему многим быть обязаны, если бы смотрели туда, куда надо, а не ворон считали бы. Один тип, зафиксированный Тургеневым, всё же осел в своё время в сознании комментаторов общества. Это, конечно, «базаровщина». Мало кто, однако, придал большое значение второму типу, которым сам Тургенев был занят не меньше. Это — «кирсановщина».

После того как с «базаровщиной» походя разделались, именно «кирсановщина» пышным цветом расцвела в русском сознании, выплеснулась широким потоком в русской литературе за рубежом, а теперь и в самой России.

*

Возможность аристократничать и важничать при повторении заезженных клише предполагает уверенность произносящего в том, что он произносит нечто, ведомое ему одному, и вполне оригинален.

-7-

Мы говорим таким образом о неотрефлексированном тривиальном фольклоре. На простом языке ему, я думаю, вполне соответствует понятие «пошлость»; ведь пошляк не тот, кто говорит общеизвестное а тот, кто говорит это с видом оригинала.

Я приведу один пример, поразивший меня в своё время как идеальная иллюстрация к тому, что я говорю. Существует американский документально-художественный фильм об академике Сахарове. Фильм этот сляпан левой ногой и держался только на своей политической сенсационности. Для большей авторитетности участвовать в фильме были приглашены несколько видных актёров. Для них это была, очевидно, и акция политической солидарности с Сахаровым — он тогда сидел в ссылке.

В этом фильме есть такой эпизод. Елену Боннэр играет Гленда Джексон. Во время какого-то приёма героиня поднимает бокал и про износит тост: за успех нашего безнадёжного дела. При этом Гленда Джексон пускает в ход весь свой богатый технический арсенал, что бы показать, как ей вот только сейчас тост пришёл в голову. Иначе говоря, Гленда Джексон играет «откровение и импровизацию».

Почему Гленда Джексон выбрала такую версию? Ведь такому мастеру как она ничего не стоило показать, например, что героиня знает, какую стандартную и ритуальную фразу она произносит.

Гленда Джексон — иностранка. Она не знала, каков статус и функция тоста «за успех нашего безнадёжного дела» в русском языке. Возможно, что ориентируясь на иностранцев, она вообще могла себе позволить не задумываться над такими тонкостями. (Тут, впрочем, стоит вспомнить, что лозунг французских студентов 68-го года «Будьте реалистами — требуйте безнадёжного» мог бы вызвать у неё какие-то ассоциации).

Но мы не иностранцы. И наше знание контекста из первых рук сразу вызывает у нас чувство неловкости. Для нас это — типичный

-8-

неотрефлексированный фольклор, подаваемый как собственное изобретение. То, чего всеми способами должна избегать литература, которую мы хотим считать «настоящей».

*

Хорошую литературу делают не знание фольклора и клише, а чувствительность к ним. В русской литературе за рубежом эта чувствительность оказалась очень притуплена. Это было очень заметно в случае особого рода публикаций, очень популярных у зарубежных литераторов (наверное, и у читателей). Я имею в виду сборники анекдотов. Для критика особенно интересны те сборники, на которых написано: анекдоты обработаны. Стало быть, это не точные этнографические записи (как они могут выглядеть в случае анекдота, я не знаю), а своего рода литература. Легко заметить, что обычно литературная обработка безалаберна и топорна: анекдоты ухудшены.

Вообще, обработка устного анекдота это ведь самое мясо литеретуры. Если мы кое-что понимаем насчёт жанров, то должны представить себе, как разнообразны должны быть литературные приёмы, позволяющие превратить ходячий анекдот в литературу. Лучшие модификации анекдота имеют место тогда, когда исходный анекдот вообще неузнаваем в конечном продукте…

*

Чем объяснить тенденцию присвоить себе фольклор и выдать его за собственный продукт? Можно предложить два объяснения, от которых мы потом перейдём ещё к некоторым критическим соображениям по поводу современного русского литературного поведения.

Во-первых, русские литераторы пали жертвой той функциональной роли, которая им была отведена на западных литературных рынках. Роль эта выглядела примерно так. Русский писатель должен быть жертвой властей. От него ждут «мрачной правды» о советском режиме. Он должен быть моралистом.

-9-

Русский писатель для западных рынков был чем-то вроде экзотических национальных (чтобы не сказать «нацменских») писателей в общей структуре большой советской литературы, которую создавала Москва в 30-х -60-х годах. Западному рынку были нужны «Джамбулы».

Во-вторых, привязанность агентов русской литературы за рубежом к фольклору была следствием их гомерического провинциализма. Я имею в виду «провинциализм» в самом универсальном смысле этого слова. Я имею в виду полную погружённость в «свое и почти паталогическое безразличие ко всему «чужому». До конца 80-х годов (когда начались активные процессы в Самой России) в зарубежных русских публикациях муссировались всё те же несколько имён, те же несколько идей, тот же набор реалий. И во всём этом, как я уже говорил, легко узнавалась культура самиздатского салона 60-х годов. Представители этой культуры, казалось, были совершенно уверены, что на Западе ничего заслуживающего их внимания не существует.

Это убеждение усиливалось ещё двумя обстоятельствами. Во-первых, культура Запада оказалась гораздо более «социалистической», чем русское подполье 60-х годов предполагало. Вместо того, однако, чтобы заинтересоваться, почему это так, стандартный русский эмигрант проникся ещё большим презрением к Западу. Он ухватился за мелодраматическую формулу «мы не [в] изгнаньи, мы в посланьи» и быстро убедил себя в том, что его задача — просвещать Запад, а не просвещаться самому.

Бессмысленно было бы перечислять то, что вообще не попало в поле зрения литературных активистов подполья, а затем и эмиграции. Я приведу лишь один пример. За десять лет жизни на Западе я не услышал ни от одного русского человека и не увидел ни в одной русской публикации имя Джона Мейнарда Кейнса.

-10-

А между тем именно Кейнс был ключевой фигурой в процессе оформления того общества, куда «элита», отсеенная ситом ОВИРА, попала. И то, что её в западном обществе так восторгало (потребительский рай), и то, что её так возмущало (высокие налоги и социализм), имеет прямое отношение к Кейнсу. Прожить 10-20 лет на Западе и не заметить Кейнса и кейнсианство, это всё равно, что для американца было бы жить в России в 60-х годах и не заметить Хрущёва…

Между тем, главные работы Кейнса, включая его фундаментальный и эпохальный труд, были переведены на русский язык в середине 70-х годов. Почему их не комментировала (не пережёвывала) русская общественность, я надеюсь, понятно. Но её «элитарное» ответвление за рубежом было ведь вольно делать что угодно? А оно даже в справочник не заглянуло.

И ещё один пример. В этом случае речь идёт об имени, кем-то замеченном и предложенном вниманию эмигрантской общины.

…Как-то раз я просматривал большую коллекцию журналов «Время и мы». Они лежали штабелями в квартире одного моего американского приятеля. За одно утро я пролистал штук 50 номеров этого журнала. И таки наткнулся на что-нибудь интересное. Это был перевод главы из книги Якова Тальмона «Происхождение тоталитарной демократии». По логике вещей этот автор и его работа имели все шансы стать популярными сигналами в русской литературе за рубежом, коль скоро они уже были упомянуты однажды.

Увы, эта инициатива не была никем поддержана. Публикация была сделана, камень был брошен в воду, но вода не шелохнулась. Почему? После того, что я уже сказал, простое объяснение под рукой. Его не стоило бы повторять, если бы не одна деталь. Дело в том, что для перевода из Тальмона было выбрано самое неинтересное и нехарактерное в его работе. Переводчик на-

-11-

брёл на Тальмона, очевидно, потому, что Тальмон долго жил и хорошо был известен в университетских кругах в Израиле (где же ещё?) и потому, что писал по поводу «тоталитаризма» — а это слово как змея буквально заворожило сознание советской интеллигенции. Журнал «Время и мы» и бросил Тальмона как полено в яркий, но холодный костёр разглагольствований про тоталитаризм.

Между тем, Тапьмон интересен как раз тем, что предложил нестандартную концепцию «тоталитарной демократии». Это понятие, разумеется, куда сложнее, чем облюбованное журналистами слово «тоталитаризм». Но термин Тальмона неудобным образом соединяет в одном понятии «хорошее» и «плохое» слово. А обыденное сознание русской интеллектуальной элиты больше всего боится парадоксов, противоречий и непонятного. Оно стремится к комфорту очевидного. Зачем ему умники вроде Тальмона?

Похожая судьба постигла и Ханну Арендт. К счастью (и несчастью) для неё её имя плотно привязано ко всё тому же пресловутому понятию тоталитаризма. Поэтому в корзину умственного потребления русского эмигранта Ханна Арендт попала. Увы, как всегда, в подобных случаях, чтобы превратиться в пустой престижный знак, в интеллектуальный шибболет. Всё богатство её мысли было успешно и слепо игнорировано.

Я привёл лишь пару примеров. Их без труда можно было бы умножить. Даже то, что русской интеллектуальной общиной за рубежом было оприходовано, превратилось в её руках в камень, который тут же рассыпался в пыль. Даже любимцы умничающей русской эмиграции Милтон Фридман и Фридрих Хайек, которых принято считать наиболее последовательными идеологами капитализма, русской публицистикой стерилизованы и превращены в тупых догматиков.

-12-

*

Как всякий экстремальный провинциализм, провинциализм русской интеллектуальной общины за рубежом убеждён в своей столичности. Все помнят мадам Соловейчик из Жмеринки, однажды поинтересовавшуюся, куда это подевался молодой шустрый Рабинович, подававший большие надежды. Ей объяснили, что Рабинович уехал в Париж. Мадам Соловейчик, заподозрив неладное, спросила, а далеко ли Париж от Жмеринки. Пару тысяч километров — было отвечено ей. Ай, Боже мой, огорчилась мадам Соловейчик, какая глушь!

Великолепное безразличие русской зарубежной умственной общины ко всему, что находится на некотором отдалении от неё, сродни искреннему убеждению мадам Соловейчик, что в десяти верстах от Жмеринки начинается пустыня, где ничего не растёт.

Для живущей в Париже и Нью-Йорке русской интеллектуальной Жмеринки даже Москва оказалась пустыней. Увезя из Москвы всё то, что было там «на слуху» 30-20 лет назад, они забыли, где располагается источник той премудрости, которую они подобрали в виде интеллектуальных слухов, бродивших по подпольным салонам. Москва продолжала трудиться, в некоторых секторах академического эстаблишмента рождались более свежие идеи, шло худо-бедно освоение интеллектуальных накоплений Запада. Но эмигрантский эстаблишмент продолжал вариться в том же соку.

Когда, вдохновлённые в совсем других коридорах, гласность и перестройка вышли на открытый воздух, литературно-умственный эмигрантский салон растерялся. Во-первых, сценарий этого не предполагал. Во-вторых, отпала надобность в героизме. В-третьих, вполне обнаружилось, что общие думы это общие думы, а те, кто вещал общие думы как свои, лишились монополии и блеска оригинальности.

-13-

Тут и появилось на свет так называемое «письмо десяти», подписанное теми, кто искренне был уверен в своём литературном и интеллектуальном лидерстве.

Это — восхитительный документ. Он должен войти в учебные пособия для тех, кто занимается теорией и практикой копирайта. В самом деле, истинное значение этой сферы знаний и профессии мы можем понять, лишь имея перед глазами документ, который свидетельствует, что возможна постановка вопроса об «авторском праве на политическое настроение и политический лозунг». Кто первый сказал «Э»? Кто первый сказал «гласность»? Кто первый начал бороться за гласность? Кому за это полагается орден «Знак почёта?'

*

Напомню, что мы пытаемся объяснить себе тенденцию индивида (неких индивидов) к присвоению фольклора. Я предложил понятие «провинциализм» для объяснения этого интересного, вполне исторически особенного и экономически осмысленного явления. Я предпочёл это поверхностное и не очень «сильное» объяснение, поскольку не хочу сейчас отвлекаться на гораздо более сложное объяснение, для которого пришлось бы заняться социальными и психологическими сторонами самоидентификации в таком обществе, где (как всегда) усваивается и разносится «банальное», а престижем пользуется «оригинальное»; господствует «коллективное», а прославляется «индивидуальное». Это сложный сюжет, и я не смогу разобраться с ним кратко.

Достаточно сложна и другая интерпретация с использованием понятия «нарциссизм», но она с меньшими потерями может быть переведена в упрощённую версию и без неё не обойтись,

*

Нарциссизм, повидимому, тоже связан с провинциализмом, но также и с культом индивидуализма.

-14-

Универсальный провинциализм ведёт к нарциссизму, поскольку изолированный субъект ничего не знает о других и вынужденным образом сосредоточен на себе. Дойдя до стадии нарциссизма, он разумеется, консервирует себя в своей личной провинции. Нарциссизм в конечном счёте усугубляет провинциализм, но можно думать, что на путь нарциссизма человека толкают всё же не зависящие от него самого условия (если такие существуют): атомизация человека в обществе и искусственный барьер, которым его общество ограждено от других культур. Лишённая кругозора и простора личность загоняется в себя и попадает в заколдованный круг.

Это уже создаёт среду, благоприятную для культа индивидуализма. А ещё больше подогревает этот культ правовая ущемлённость индивида. Страстное желание свободы в неправовом обществе толкает энергию самоосуществления в сторону: человек неистово стремится вырваться на открытую сцену со своим персональным концертным номером; показать себя, заявить о себе в надежде, что его внимание и любовь к самому себе будут разделены другими — ко взаимному удовольствию всех участников акта.

*

Для прозы и публицистики русского зарубежья характерна удивительная сосредоточенность авторов на своём личном опыте. Они верят в чрезвычайную значительность своего опыта и пытаются внушить это другим. Забавно и парадоксально, что этот опыт чаще всего может и в самом деле претендовать на значительность в силу своей стереотипности. Но никто не хочет считать свой опыт стереотипным; все хотят быть уникальными, претендуя на роль виртуозов жизни в особых советских условиях.

-15-

Я часто вспоминаю разговор с одним видным литератором накануне его вынужденного отъезда из Союза в середине 70-х годов. Ему пришлось уезжать после того, как в институте, где он работал, коллеги затравили его, воспользовавшись его неконформными поступками и высказываниями.

С горечью и страстью, а также с чувством глубокого самоуважения вспоминал он о «непорядочном» поведении своих коллег. Я заметил для поддержания разговора, что вся эта коллизия — неплохой сюжет для романа. На что он возразил: никакого романа не нужно; достаточно просто рассказать факты, назвав всех участников по именам.

Когда я приехал на Запад, я обнаружил в печати великое множество такой автобиографической документалистики или прозы, автобиографический характер которой лежал на поверхности. Как видно, для авторов самым важным было — показать, что всё это произошло с ними.

Характернейшей особенностью всей этой литературной продукции была комбинация нарциссизма с морализмом. В центре повествования всегда положительный герой — сам автор (мемуары) или слегка прикрытый автор (беллетристика). Это — совестливый и пытливый персонаж, что-то среднее между Гамлетом, Дон Кихотом и Павкой Корчагиным. А вокруг него — чёрные фигуры злодеев-притеснителей и соглашателей. Автор-персонаж изображался либо как жертва в чистом виде, то есть с самого начала был задавлен превосходящими силами противника, либо как активный борец, в конце концов выходящий сухим из воды, если и не победивший чёрные силы репрессивного аппарата и его беспринципных пособников.

У этой литературы есть несколько усложнённая модификация. Главный герой может начинать как коллаборант, но затем он пре-

-16-

образуется в борца. В этом случае повествование приобретает психологически-мелодраматический аспект.

В чисто литературном плане это ведёт к мучительной фальши, которая иногда производит просто комичное впечатление, как, например, в громоздких топорно-дидактических романах Максимова. Поразительно, что молва упрекала в нарциссизме Лимонова! Вот уж поистине «Вор кричит держи вора». Лимонов — либертарий контр-культурного оттенка. Он сделал нарциссизм литературной позой, и, хотя в чисто человеческом плане он, вероятно, вполне нарцисс-ист (он и сам признаётся), с литературой у него всё в порядке по одной простой причине: нарциссизм Лимонова — отрефлексированный нарциссизм. Так всегда: использование фольклора приводит к литературным достижениям, если фольклор осознан автором как фольклор.

*

Сложим фольклорщину и нарциссизм вместе. Прибавим к этому мощный морализаторский синдром, унаследованной социалистическим реализмом от русской классики и усиленный подпольным салоном, и мы получим формулу типичного литературного продукта на русской зарубежной сцене.

На этой сцене преобладают не произведения, а имена. Литературный текст оказывается не более, чем личным перформансом+, демонстрацией личности, личного опыта и личных качеств. Показывающая себя личность апеллирует к уважению и даже поклонению со стороны других — и этим дело, в сущности, ограничивается.

+Тут, конечно, надо заметить, что это ни в коем случае не сознательный «перформанс» как род артистической активности, что бы мы ни думали о достоинствах самого этого изобретения.

Нарциссистское паразитирование на фольклоре ведёт к появлению литературы, которая соединяет в себе унифицированность содержа-

-17-

тельной и языковой фактуры (как, скажем, в Средние века) с романтической концепцией автора как оригинального творца. Такое вербальное поведение сильно сказывается на жизни общества и общественной структуре, но не будем пока заниматься этой стороной дела.

В чисто литературном плане такая комбинация имеет два интересных последствия. Во-первых, искусственную и надуманную индивидуализацию литературы. Ведь если «банальное» подаётся к столу как «оригинальное», то ведь эти претензии должны быть как-то подкреплены — хотя бы иллюзорно. (Арсенал такой внешней индивидуализации на самом деле небогат, и все действуют примерно одинаково, отчего клишированность такого рода литературы на самом деле возрастает, но с «конгениальным» читателем такой трюк обычно проходит.)

То ли другой тип, то ли версию индивидуализации представляет собой назойливая демонстрация «ннтеллигентности». Мне приходилось писать об этом лет десять назад. Забавно то, что я иллюстрировал тогда свои соображения примерами из советских толстых журналов начала 80-х годов. С удовольствием теперь могу отметить, что в эмигрантской литературе можно было тогда найти намного более красноречивые иллюстрации (особенно если заглянуть в тексты «чемпионов» вроде Бродского или Аксёнова). Но тогда я ещё думал, я что страницы эмигрантской прессы могут мне понадобиться для мелких приработков и мудро не стал дразнить гусей.

Впоследствии очень быстро оказалось, что никакой нужды в сотрудничестве с такими изданиями как «Континент», «Новое русское слово», «Русская мысль» или «Время и мы» для меня нет, и я пожалел о своей излишней суетливой деловитости, которая помешала мне указать на тех, кого я действительно имел в виду. Хороший урок подросткам!

-18-

Если человек занят исключительно тем, что рисует автопортрет или выстраивает сам себе монумент, то такая литературная работа вполне может быть названа «исполнительством». «Исполнительство» в литературе становится всё более популярным занятием. Я говорю здесь не об эпигонах и имитаторах. Чтобы лучше пояснить мою мысль, я напомню о музыкальной практике.

В музыке фигуры композитора и исполнителя существуют уже давно. Вначале композитора вообще не было, а был только исполнитель, который играл, так сказать, «ничью», всеобщую музыку. Позднее появилась фигура композитора, то есть создателя конкретного опуса. Он же сам эту музыку исполнял. Затем, повидимому в прошлом веке, на сцену вышел исполнитель как мы его знаем теперь. Это был человек, отдельный от композитора, и постепенно в глазах публики этот исполнитель-интерпретатор почти заслонил фигуру композитора.

Теперь точно то же самое происходит в литературе. У литератора-исполнителя есть две возможности: манипулировать чьим-то оригинальным трудом (в литературе их очень немного, не знаю как в музыке) и манипулировать фольклором. Так же как музыкант-исполнитеиь, литератор-исполнитель выкидывает всякие коленца, что придаёт чисто функциональной деятельности видимость «вдохновенности» и значительности и помогает заслонить собой источник.

В литературе это даже легче сделать, чем в музыкальной практике. Какими бы большими буквами ни писали на афишах имя Яши Хейфеца и какими бы маленькими ни писали имена Моцарта и Брамса, последних двух всё же не удаётся полностью вытеснить из поля зрения потребителя. В литературе же такое вполне возможно, особенно когда исполняется фольклор.

-19-

По поводу исполнительства в литературе можно добавить ещё два замечания. Можно исполнять не какой-то образец, а литературу вообще, поэзию вообще. Литературные критики в таких случаях говорят о «подделке». Они легко разоблачают фальшивомонетчиков мелкого калибра, но не отдают себе отчёта, что подобное имеет место и на вершинах литературы (или лучше сказать на «поддельных вершинах»). Исполнители высокого класса так умело создают свой (биографический и словесный) имидж, что их трудно отличить от творцов. Так случается: ведь энергия и талант такого исполнителя уходит именно на создание имиджа «творца». Такое впечатление, что выделилась целая сфера литературы, где создание имиджа «творца» — главная и единственная задача.

Ещё один вариант исполнительства в литературе — это составление текстов, в которых главное — это намёки на другие тексты. Этот вид исполнительства фактически поощряем литературоведением, занятым в основном восторженным поиском таких намёков.

*

Чтобы ещё лучше понять фигуру «литератора-исполнителя», можно обратиться к одной особой сфере словесной активности. Я имею в виду практику перевода с других языков. Чтобы обезопасить себя, я с самого начала замечу, что вовсе не подкапываюсь под благородное ремесло перевода. Но в поведении переводчика всё более явственно проступают черты, которые вызывают любопытство, удивление и серьёзные опасения.

Дело в том, что в чисто техническом плане фигура переводчика в литературе особенно схожа с фигурой исполнителя в музыке. Так вот, переводчик, наподобие виолончельных виртуозов, норовит затмить собой фигуру автора, которого он переводит, или во всяком случае выступать на иноязычной сцене как его реинкарнация,

-20-

в любом случае как его личное доверенное лицо, конгениальный медиум.

Тенденция эта, которую не так-то легко (хотя и можно) продемонстрировать дакументально, всё же нашла себе по крайней мере однажды совершенно недвусмысленное выражение. Листая всё тот же злополучный журнал «Время и мы», я увидел публикацию знаменитого детективного романа Рэймонда Чандлера. Публикация была организована так: сначала шёл фотографический портрет, затем предисловие, а затем сам роман. Облик человека на портрете показался мне подозрительным. Приглядевшись, я понял, что это не Рэймонд Чандлер, физиономию которого было бы естествено увидеть в виде заставки к его роману. На самом деле журнал решил украсить публикацию Рэймонда Чандлера портретом переводчика! И это был не единичный случай.

Похожие вещи мне приходилось наблюдать и в журналистской практике. Ну, журнализм, разумеется, вообще на 95 процентов круговой плагиат. Это в порядке вещей, и если бы это было не так, то никакого журнализма вообще и не было бы. Но и тут эмигрантские журналисты обогатили, казалось бы, нормальную практику новым и многозначительным элементом.

В эмигрантской прессе было огромное количество перепечаток из западной прессы. При этом происходило следующее. Скажем, в журнале «Тайм» опубликована статья. В конце статьи мелкими буквами даётся имя того или тех, кто её подготовил. Но когда эта самая статья фактически просто пересказывается в русском издании (скажем, в «Новом русском слове»), то имя русского «автора» помещается сверху статьи аршинными буквами…

Вообще говоря, любая публикация соединяет в себе два события.

-21-

Во-первых, она оповещает публику о каких-то фактах или идеях. Во-вторых, она оповещает публику о том, что Имярек располагает данными фактами и идеями. Что касается фактов и идей, то они могут иметь не только самостоятельную ценность, но ещё и быть атрибутами личности. Связывая себя с идеями и фактами, личность характеризует себя так же как и с помощью одежды. А одежда, как известно, делает людей. Так вот, широчайшее распространение получает некий литературный перформанс, главная цель которого — обозначить себя как носителя определённой «информационной одежды».

В обществе всегда циркулирует набор идей и примыкающих к ним культурных знаков (шибболетов). Они действуют как знаки достоинства. На сегодняшнем русском рынке это аристократизм — духовный аристократизм. Одним из главных атрибутов личности, претендующей на духовный аристократизм, стали теперь антисоветизм и антисоциализм. В эту позу демонстративно становятся почти все. К услугам каждого выступальщика уже готова формула: талантливый человек должен писать что-нибудь антисоветское; всё антисоветское — продукт таланта, задавленного таланта.

(Эта формула только теперь постепенно начинает ржаветь, посколку всякий мало-мальски чуткий человек начинает чуять, что антисоветизм инфляционируется. В условиях гласности русские издания просто оказались битком набиты антисоветизмом и антисоциализмом. Между прочим, если так и дальше пойдёт, то в скором будущем можно ожидать лавинообразного перехода общественного мнения обратно к советизму со всеми вытекающими из этого последствиями).

Демонстрация «таланта» — основное содержание солонной жизни, так как в салоне собираются (или бывают собраны богатыми людьми) люди, чьё главное достоинство — предполагаемый талант. Богатых

-23-

«таланты» развлекают, а друг друга утешают, так как «талант» это достоинство как бы ставящее бедного выше богатого. В советских условиях экзальтированное почитание личного таланта стало особенно сильным, поскольку предполагалось, что советская власть особенно враждебна к таланту. Масса людей оказалась, таким образом, втянута в перманентный спектакль таланта и пребывала в заблуждении насчёт собственной талантливости.

Но заблуждения насчёт собственного таланта — это половина явления, и сравнительно безобидная. Вторая половина явления, на мой взгляд, важнее и интереснее. Я имею в виду заблуждения по поводу своего социального характера, иными словами ложную социальную самоидентификацию. «Референтная группа» некоторого типа людей — некая мифическая интеллигенция, которая «выше» массы; родственная «благородным», а в более специфическом русском смысле — дворянству.

Отождествление самих себя с дворянством, миф о котором висит над сознанием этой группы, принимает иной раз карикатурные формы. Все, кто имеет малейшую возможность сообщить другим о своей приобщённости через родство или просто через знакомство с бывшим дворянским сословием, будьте уверены, не преминут это сделать. Мне, например, довелось увидеть краткую биографическую справку, которую выдала сама себе одна диссидентская поэтесса. Справка начиналась словами: родилась в Одессе, в семье польских дворян…

*

…Так велико желание принадлежать к чему-то, к чему на самом деле не принадлежишь.

Но если всё-таки на самом деле принадлежишь, то почему бы не показать, не продемонстрировать? Не знаю, какой тут действует

-23-

закон — природы или приличия, но на практике оказывается, что те, кто на самом деле принадлежат, стараются об этом помалкивать. Серьёзные интеллектуальные и моральные союзы имеют неодолимую (для обывателя, может быть, несколько смежную) тенденцию к таинственности. Во всяком случае они о себе не шумят, не исполняют активно свою роль на глазах у широкой публики. Они не склонны к рекламному перформансу. Хотя бы масоны, например.

Стремление рядиться в престижные шкуры таит в себе особую опасность для литературы, потому что язык писателя — это и есть его шкура. Шкура, конечно, особого рода, поскольку она же и нутро писателя в тех случаях, когда у него есть нутро. Естественно, что шанс иметь какое-то своё нутро у писателя тем меньше, чем более роковым образом его тянет напялить на себя уже готовые, чьи-то чужие, социально легко идентифицируемые и престижные одежды. Но подлинное социальное нутро неустранимо, и оно комбинируется с напяленной шкурой.

Это значит, что подлинный язык такого «писателя-исполнителя» хаотично комбинируется с тем языком, точнее элементами того языка, который он хочет присвоить.

Такой характерный показушный стиль сложился в 60-х и 70-х годах, когда легальные литераторы отрабатывали сигнальный язык, позволяющий продемонстрировать специальному заказчику (не властям, нет, другому заказчику!), что они не какие-нибудь Бабаевские, Бубенновы и Кочетовы. Легко догадаться, конечно, что именно новые и новые Бабаевские и Кочетовы больше всего нуждались в такой социальной демонстрации. Этот тип литературного поведения родился не в эмиграции, но здесь он быстро оказался господствующим. Его господство было обеспечено ещё и тем, что активные литературные исполнители прибыли за границу не все сразу.Они при-

-24-

бывали волна за волной, и каждая новая волна приносила новых аристократов духа (а то и крови// то есть «крови»), которые привозили с собой «написанное в стол», даже не подозревая, что из других столов уже извлечены совершенно такие же сокровища и опубликованы с торжествами (хотя, быть может, и в узком кругу), которые пристали истинно высокорождённым.

Стилистическая межумочность литературных исполнителей с ложным социальным сознанием когда-то охотно высмеивали фельетонисты и сатирики. Но пришло время, когда эта стилистическая межеумочность заполнила собой всё пространство литературы.

Вырваться из этого пространства не легко, поскольку речь идёт, собственно, уже о литературной норме, в сохранении которой заинтересован (если угодно, материально), не только исполнительский эстаблишмент, но и его социальный заказчик, остро нуждающийся в социальной лести, особенно в условиях убогого материального состояния.

Есть несколько случаев, когда такие попытки как будто бы предпринимаются. Войнович, Алешковский и Довлатов как будто бы пошли по пути «опрощения». Их якобы за это и любят.

Но эти опрощенцы пошли только по пути сокращения и спрямления фразы и абзаца, что сделало их тексты более легкими для переваривания занятым и усталым читателем. Все элементы социальной претенциозности, а в случае Войновича ещё и какой-то особенно доморощенной политической амбициозности, у этих авторов остались. Эти три автора производят литературу, которая представляет собой всё тот же патетический антисоветизм, украшенный знаками собственного достоинства и морального превосходства, но уже разжёванный до стадии крайней элементарности.

Они безусловные носители самого клишированного и нископробного фольклора. Они не отдают себе отчёта в том, насколько банальны все их «оригинальности».

-25-

Впрочем, какие-то потуги стилистического свойства у Войновича, а иногда и у Алешковского можно обнаружить, но эти упражнения только усугубляют катастрофу. Дело в том, что они пытаются использовать один авторитетный приём — приём литературной маски. Они пытаются прикинуться простаками. Но, к сожалению, чтобы прикидываться простаком, надо быть не-простаком. Когда писатель, не сознающий, что он сам простак, надевает маску простака, его стиль становится ещё более сырым и фальшивым.

Технические сложности писателя с серьёзными стилистическими идеями усугубляются тем, что интеллигентский фольклор (а именно он и только он оприходован сейчас литературой) сам насквозь пролитературен: интеллигентское просторечье весьма претенциозно.

Именно это обстоятельство, с другой стороны, открывает перед литературой большие возможности. Если бы критика и беллетристика относились к интеллигентскому фольклору и его исполнителям несколько свысока и со стороны (вместо того, чтобы рабски воспроизводить тот же самый фольклор), то они могли бы впечатляющим образом зафиксировать низкий уровень стилистического самосознания массы активных носителей языка. А ведь за этим слабым стилистическим самосознанием скрывается слабое социальное самосознание — наиболее важная характеристика советского общества накануне и в разгар гласности.

Русская литература в эмиграции встала в позу литературы, вышедшей на более высокий уровень рефлексии, но не подкрепила эту позу никакими реальными достижениями. И в этом смысле она полностью провалилась.

*

Этот очерк носит огульный характер. Я хотел уловить лишь самую общую тенденцию литературного процесса за рубежом, самое

-26-

характерное или многозначительное в культурном и социальном смысле.

Всё же всякая обобщённая картина грешит упрощениями, иногда довольно серьёзными. Я на эти упрощения пошёл с лёгким сердцем, поскольку (честно сознаюсь), меня больше интересует литература в целом, нежели отдельные авторы. Я понимаю, однако, что у многих такой подход вызовет раздражение, особенно у тех, кто считает, что литература — это только её вершины, а всё остальное просто неинтересно. Поэтому я добавлю к своим рассуждениям литературной массе несколько замечаний о «вершинах».

Согласно существующей табели о рангах высшая точка русской литературы в эмиграции это, конечно, Солженицын. Это всегда робко признавали даже те, кто его по разным причинам терпеть не может. Правда, считать Солженицына эмигрантским писателем можно разве что на том основании, что он долгие годы жил за границей — больше ни на каком. Кстати, именно фигура Солженицына сразу же привлекает наше внимание к проблеме, которую я до сих пор игнорировал: а есть вообще такая вещь как «эмигрантская» литература? Были и есть писатели, которые живут за рубежом, но значит ли это, что существует эмигрантская литература?

Солженицын, конечно, стоит сильно в стороне от тенденций, которые я до сих пор обсуждал. Прежде всего, он — настоящая личность, а не актёр на площади. Он доказал это своей биографией, грандиозностью своих замыслов и, между прочим, очень характерными нападками на тех, кого он так неудачно назвал «образованщиной». Его моралистический пафос намного серьёзнее, чем патетический морализм тех, кто прибегает к морализаторству как популярной роли. Он не плывёт в потоке стандартного ролевого антисове-

-27-

тизма — он сам мощно гонит волну. Его война с советской властьюнапоминала единоборство тиранов [рукой Донде сбоку: very revealing Freudian misprint, isn’t it? причём Freudian написано как Freudean] титанов, и он, пожалуй, единственный, кто имеет теперь право считать себя победителем.

Всё это придаёт его огромному литературному труду монументальность, хотя быть может несколько избыточную и даже слегка карикатурную. В любом случае, Солженицын стоит особняком.

Но даже у него можно найти то, о чём я толкую. Уже притчей во языцех стало его вымученное и жеманное словотворчество, причудливая и неудобочитаемая фразеология. Эти элементы его стиля вызывают или весёлый смех, или злорадные издевательства. Но спросим себя: откуда это и зачем?

Можно предполагать, что Солженицын таким образом инстинктивно защищается от слияния с массой серой антисоветской жвачки. Его стилистические эскапады носят полемический характер (стиль в руках сознательного писателя вообще вполне полемичен, о чём к сожалению, редко пишут критики). При этом Солженицын ведёт полемику даже на два фронта: с виртуозами сценического исполнительского антисоветизма и со старым добрым соцреализмом, от которого его романы были бы неотличимы, если бы не весь этот стилистический налёт, подлежащий просто-напросто безжалостной редакторской чистке.

Как видим, настоящей личности нелегко (про Солженицына можно сказать словами Генриха Гейне: Kein Talent, doch ein Charakter [нет таланта, но есть своеобразие]), когда стандартные исполнители муссируют свою воображаемую нестандартность. Отличиться от них трудно: тут мало силы характера; нужно ещё и специфическое дарование (или хорошая тренировка), делающее человека чувствительным к смысловым ресурсам разных литературных техник. Солженицын же не нашёл адекватной техники: придуманные им языковые трюки скорее сближают его с теми, от кого он так настойчиво хочет отмежеваться. В бочку величия попадает, таким образом.

-28-

ложка суетности с последствиями для будущей репутации, которые пока трудно предсказать.

Второй автор, конкурирующий по частоте упоминаний, это Бродский. Про него, поменяв местами те же слова Генриха Гейне, можно сказать: Ein Talent, doch kein Charakter [есть талант, но нет своеобразия]. В отличие от Солженицына он полностью принадлежит литературе, о которой мы говорим. Он её чемпион. Стать чемпионом он смог благодаря незаурядному таланту версификатора и, повидимому, страстной любви к версификаторству. Он — виртуоз исполнительства. Он сочиняет буриме, куда ухитряется втиснуть намёки на все темы стандартных интеллигентских разговоров. Его тексты — своего рода кодификация престижного словаря салонной интеллигенции Ленинграда (60-х годов). Слабость его творчества — это слабость культуры, которой он принадлежит. Интеллектуально он чрезвычайно пассивен, заимствует тему у публики, воспринимая её на слух, и возвращает её публике в разукрашенном, но нисколько не обогащённом и не развитом виде.

На коротких промежутках (две-четыре строки) Бродский может выглядеть (не совсем без оснований) оригинальным и глубокомысленным, но в сущности он топчется на месте, в лучшем случае предлагая нам длинные коллекции метафорических миниатюр, а то и просто захлебываясь в чисто механических вариациях. Один английский критик сказал по поводу поэзии Бродского «беспорядочная груда метафор». Лимонов тоже очень точно определил технику Бродского: «сказал — сравнил, сказал — сравнил». И ничего больше.

У Бродского характерная интонация: мучительная серьёзность всё время оттеняется необязательной иронией — на всякий случай, чтобы не обвинили в ходульности [скорее: банальности; Бродский помнит, что он недоучка и страхуется иронией. Ю.К.]. Высокопарность — идёт от сердца; ирония — навязана нормой языкового поведения той среды, которая с помощью рутинного и механического иронизирования пыта-

-29-

ется поднять себя над действительностью и окружающими людьми.

Вобщем, Бродский в основном интонационное явление, как и Высоцкий. Но в отличие от популиста Высоцкого интонация Бродского (собственно, интонация его культурной общины) социально скорее неприятна и стерильна.

Не случайна его привязанность к слову «элегия» и частые намёки на Баратынского. Бродский помещает себя вне и выше интеллигентской толпы, и это почти смешно, потому что выбранная им позиция фактически ничем не подтверждается. В таких случаях мы обычно и говорим о «позёрстве».

А.Кушнер как-то назвал Бродского «нашим байроническим поэтом» и попал в самую точку. Но спросим себя: а что же это такое — байронический поэт в наше время? Ответ, мне кажется, неизбежен: «Печорин» на клубной танцплощадке среди десятиклассниц, то есть Грушницкий… Печорин, не говори красиво…

Ещё один писатель, который уже приобрёл почти репутацию классика, это Зиновьев. На счету Зиновьева одна удача — «Зияющие высоты». Как общественный поступок начала 70-х годов эта книга сопоставима с «Одним днём Ивана Денисовича». У неё есть и определённое литературное достоинство, хотя в этом отношении она не дотягивает сотни километров до того же «Ивана Денисовича».

Все остальные трактаты, романы и полуроманы Зиновьева как литература — полный мусор, причём до такой степени, что бросают тень и на его опус магнум, заставляя нас если не пересмотреть, то во всяком случае сильно скорректировать наше отношение к «Зияющим высотам». Всё же сперва воздадим должное «юношескому» произведению Зиновьева-романиста, потому что, уяснив себе сначала, в чём его сильные стороны, мы сможем лучше понять, почему его

-30-

литературная инициатива в дальнейшем оказалась столь бесплодной.

Согласно легенде (вполне правдоподобной) Зиновьев писал «Зияющие высоты» в страшной спешке. Каждые написанные десять страниц уносились и прятались в безопасном месте, и больше он их не видел, а стало быть, не редактировал. Другая легенда гласит, что Зиновьев более или менее беспорядочно переносил в книгу заметки из своих записных книжек. И это очень похоже на правду, потому что книга очень фольклорна, причём фольклор совершенно не отрефлексирован и не обработан.

Тем не менее это всё-таки настоящая литература. Беспорядочность и непомерные размеры «Зияющих высот» доведены до такого абсурда, что неожиданно происходит чудо: книга приобретает жанровую самобытность; начинает казаться, что хитроумный и технически умудрённый автор изобрёл приём, адекватный тому, что вертелось у него на уме.

Если бы Зиновьев не стал писать дальше по книге в год, то, возможно, высокая репутация закрепилась бы за «Зияющими высотами» навсегда, а её очевидные недостатки были бы истолкованы как достоинства — слишком уж они были очевидны. Но Зиновьев писал и писал.

Можно предположить, что он остался не совсем доволен «Зияющими высотами», поскольку обстоятельства, как он думал, не позволили ему по-настоящему поработать. И, оказавшись на Западе, он решил, что вот теперь-то он напишет роман «как полагается». Но его представления о том, «как полагается» писать романы, оказались на уровне школьного литкружка, где учили соцреализму. Зиновьев судя по всему не знал, что существуют разные литературные техники и что из них следует выбирать.

Арнольд Хаузер, мне кажется, толково и просто разъяснил однаж-

-31-

ды, как получается плохая литература. В художественном произведении, писал Хаузер, всегда комбинируются элементы, которые изготовляются бессознательно, и элементы, которые делаются в высшей степени сознательно. Так вот, продолжает Хаузер, плохой автор полагается на интуицию там, где надо быть очень расчётливым, и расчитывает там, где надо отдаться на волю чутья. Именно это и происходит с Зиновьевым.

Создав непродуманную смесь социологии и беллетристики, Зиновьев не преуспел в беллетристике и профанировал социологию.

*

Так обстоит дело на вершинах русской литературы, долгое время существовавшей прослывшей за рубежом и прослывшей за это эмигрантской. Что она представляет собой вобщем и в среднем, я уже говорил. Как же так, спросит удивлённый читатель: так-таки ничего? Сотрясение воздуха, марание бумаги? Эксгибиционизм и графоманство? И нечего больше?

Разумеется, нет. Люди всё же не только бились в политической истерике, снимали пенку и торговали собой, не только занимались престижным выступательством и сведением личных счётов. Люди работали и кое-что наработали. Но никто на них не обратил внимания. Я назову некоторых по своему выбору и объясню, почему думаю, что они кое-что для нас сделали.

Марк Гиршин написал роман «Брайтон Бич» о жизни русско-еврейской общины в Нью-Йорке. До этого он написал и опубликовал другую прозу, написанную в сущности так, как полагается писать среднему эмигрантскому автору, как я его изобразил. Резкая перемена стиля в «Брайтон Бич» сама по себе свидетельствует о незаурядной технической сознательности и тематической гибкости Гиршина. Начав как все, он, так сказать, «исправился». Книга

-32-

Гиршина, я боюсь, единственная на русском языке за рубежом, читая которую не чувствуешь фальши и не испытываешь неловкости. И это, я думаю, просто потому, что автор, когда писал свою книгу, думал не столько о себе, сколько о тех, кого видит вокруг.

Это особенно бросается в глаза, если сопоставить «Брайтон Бич» с «Иностранкой» Довлатова — чрезвычайно неуклюжей и фальшивой, где все элементы откуда-то заимствованы. «Иностранка» Довлатова — бледная тень «Брайтон Бича» (не имеет значения, которая из двух была написана раньше). При этом забавно, что в одном газетном эпизоде Довлатов защищал Гиршина от нападок русских нью-йоркезов, которые сочли, что Гиршин их оклеветал. Обиженные, естественно, называли Гиршина графоманом и попали, конечно, пальцем в небо. Вина Гиршина на самом деле была в том, что он им не польстил. Довлатов же льстит всем — отсюда его популярность.

Теперь я хочу вспомнить Николая Бокова. Боков начал в эмиграции очень давно, пытаясь собрать вокруг своего журнала «Ковчег» свежие силы, не желавшие участвовать в хоровом перформансе таких литкружковских эстрадных площадок как «Континент», например. Журнал долго не просуществовал. Сам Боков сперва опубликовал «Приключения Вани Чмотанова» — травестию советской ленинианы. Замысел не Бог весть какой оригинальный, но на фоне уныло-однообразной антиленинианы книжка Бокова выглядела достаточно зрелой. Боков всё-таки поиграл с фольклором. Вероятно, поэтому на неё предпочли не обратить внимания.

Потом Боков опубликовал книгу «Бестселлер». В ней он осуществил одну в высшей степени знаменательную новацию. В повести «Город солнца» он прибег к жанру научной фантастики. Это помогло ему разработать тему личности, задавленной серой массой, не на автобиографическом материале. Одновременно это усилило нарративный элемент прозы. Русские писатели давно разучились писать нарратив-

-33-

ную прозу: этот навык задавила резонёрски-исповедальная и сомнамбулически-шаманская (танцевальная) интонация. Боков сумел достигнуть эпической обобщённости, не впадая при этом в нарциссизм и фальш, столь характерные для стандартной литературы 80-х годов в эмиграции.

Боков начал делать и кое-что другое. В некоторых его вещах хорошо видно, что он понимал трудности, с которыми мы теперь сталкиваемся при работе с таким классическим элементом повествовательного жанра как прямая речь персонажей. Чрезвычайная олитературенность бытовой интеллигентской речи и обилие интеллектуальных разговоров действительно создают проблемы для авторов Кто не замечает проблематичности передачи разговора в прозе, тот обречён. К сожалению, тут Боков не успел сделать много. Эстаблишмент его задавил. Он оказался не боец и перестал писать, во всяком случае публиковаться.

Я не думаю, что Боков так уж сильно отличался от среднего писателя-интеллигента 70-х -80-х годов по своему психическому складу. Он тоже, как и все мы, был сильно персоноцентричен: весь образ жизни в России толкал к концентрации на самом себе и своей участи. Но Боков оказался чуть ли не единственным, кто почувствовал эту персоноцентричность как тему, что и превращает его из носителя чистой сырой фактуры в человека, как-то к этой фактуре относящегося, то есть в настоящего писателя, как я это понимаю.

Ещё один писатель, извлекший из своего эгоцентризма серьёзный литературный эффект, это Игорь Померанцев. Он обязан своей удачей прежде всего тому, что не стал заниматься морально-политическими причитаниями. Он ни на кого не набрасывается, никому не мстит и не изображает себя жертвой. Зато он подтверждает свою языковую индивидуальность — она литературный факт. Проза

-34-

Померанцева довольно эффективно «подключает» читателя к действительно богатому, хотя и очень центрированному эмоциональному опыту. Это, пожалуй, лирическая проза, некоторая элегичность которой — не социальная поза самоутверждения (как у Бродского), а простое свойство авторского темперамента.

Леонид Гиршович долго трудился над большим романом «Прайс». Только сейчас он начинает его понемногу публиковать. Пока трудно сказать, хорошая ли это книга. Он был слишком молод, когда начинал её писать, и вероятнее всего там есть сильные реликты того, о чём я говорил. Но более поздние работы Гиршовича позволяют предположить, что уже в «Прайсе» есть серьёзные попытки борьбы с материалом и с самим собой. Последняя его вещь «Обменённые головы» весьма удачно комбинирует элементы личного опыта с очевидной выдумкой, в результате чего центральный персонаж эффективно отделяется от автора. Для русской литературы нынче это просто подвиг, поскольку требует и психологической зрелости и интереса к чисто техническим проблемам повествовательной прозы.

Но ещё интереснее беллетристическое эссе Гиршовича «Чародеи со скрипками». Это — об исполнительстве. Гиршович сам опытный и образованный музыкант. Его наблюдения точны и содержательны, интерпретации не поверхностны и красноречиво изложены. Гиршович разрабатывает свежую тему большого общественного значения. Напомню, что «исполнительство», вероятнее всего, становится самой распространённой ролью в обществе, а, возможно, и платной профессией.

Я назову ещё Михаила Федотова. Его роман «Соотечественники» — очень интересный образец литературы. Автор пошёл на риск, неслыханный в русской любительской литературе за рубежом. Он ведёт

-35-

повествование от нескольких персонажей. Приём этот достаточно известный, но дело тут не в технической новизне. Это ещё один пример попытки вылезти собственной шкуры, свидетельство сомнений в достаточности собственного опыта и взгляда на вещи. И хотя все персонажи Федотова более или менее однотипны в социо-культурном смысле (говоря проще, все более или менее «на одно лицо»), симптоматичная попытка сделана.

Любопытно, что роман Федотова развивает традицию Ремарка в русской литературе. Те, кто взрослел в Москве и Ленинграде в на чале 60-х годов, должны помнить, как много значила пара романов Ремарка для тогдашней литературной и эмоциональной жизни горожан. След Ремарка в русской беллетристике широк и хорошо наезжен. В этой колее начинал и Аксёнов своим романом «Коллеги», который по иронии судьбы останется, вероятно, лучшим в его романном творчестве. К сожалению, эта традиция быстро исфалышивилась. Федотову однако удалось написать роман, который, вероятно, впредь будет считаться самым лучшим в этой традиции; по простой причине — в нём нет позёрства.

*

Всё это можно было написать уже году в 85-м. К счастью, тогда я этого не сделал. К счастью потому, что в то время дело ограничилось бы чисто литературно-критическим пафосом. Теперь же, повзрослев (или постарев) на десять лет [то есть я датировал рукопись правильно: 1995], кое-чего ещё подначитавшись и пережив «гласность», мы можем поговорить о более интересных вещах.

…Почему-то я часто вспоминаю, что учитель химии в уральской школе, где я учился в начале 50-х годов, говорил нам недорослям после того как мы закончили раздел о химических элементах. Это всё были сказки, говорил он, настоящая химия, говорил он, только

-36-

теперь начинается…

Так вот, это всё были сказки. По настоящему серьёзная тема для разговора начинается только сейчас.

*

По ходу этого очерка мы уже пару раз спотыкались о понятие «эмигрантская литература». Оно на самом деле вводит в заблуждение. Дело в том, что основная масса литературы в эмиграции отличается от литературы в метрополии только местом публикации. На западных литературных площадках разыгрывалась литература, какой она была бы, если бы в России не было цензуры. Оказавшиеся в эмиграции авторы работали так, как если бы они литературно обслуживали большие читательские массы в самой России, то есть лепили, пользуясь техническими и юридическими удобствами Запада, некую альтернативную версию «национальной» литературы.

В эмиграции были сняты тематические табу, но нового типа литературы не возникло, потому что на Запад уехал уже сложившийся к тому времени в самой России тип литератора.

С началом гласности сразу же стало ясно, что этот тип литеретора в России резко преобладает — и по количеству, и по громкости.

И темы и стиль литературы эпохи гласности оказались те же. Это был всё тот же патетический антисоветизм и бесконечные рассказы о душевных страданиях тайных сопротивленцев режиму. Это было всё то же «примазывание» к новым святым и разоблачений старых святых. Достаточно посмотреть любой номер любого толстого журнала, где перемешаны перепечатки из эмиграции и сочинения местных авторов, чтобы убедиться, насколько иллюзорна разница между эмигрантской и местной литературной продукцией.

Эмигрантская литературная продукция нисколько не интереснее

-37-

и не лучше. Легенда об эмигрантской литературе как о «сливках» русской литературы абсолютно ни на чём не основана.

Тем не менее эмигрантская литература пережила в России фазу успеха. У эмигрантов в России появились свои толкачи, заинтересованные в их продвижении на русском литературном рынке. Корпус толкачей складывался, повидимому, из трёх элементов. Во-первых, это были «старые приятели». Почти все эмигранты были представителями за рубежом каких-то литературных кружков и салонов. Эти кружки и салоны идентифицировали себя с тем или иным эмигрантом и теперь торопились укрепить свой социальный престиж, выводя за руку на большую сцену своих «корешей» и таким образом как бы приобщаясь к легенде, которую сами же создавали во времена «тамиздата».

Во-вторых, появились и добровольные агенты со стороны. Это были люди, долго мечтавшие о знакомстве со знаменитостями и получившие, наконец, эту возможность, когда открылась граница. Те, кто в силу остатков старых привилегий (или полупривилегий) быстрее других получили возможность войти в контакт с парижскими и нью-йоркскими литературными кружками, немедленно помчались наносить визиты тем, кто по законам московских и ленинградских салонов был для них в своё время недоступен. Эмигрантские авторы, приобретшие за годы жизни за границей статус иностранцев, стали удобным материалом для традиционной культурной фарцовки, которая уже давно была важнейшим элементом столичной жизни.

Третьим глубоко заинтересованным лицом оказались «толстые журналы». В отличие от индивидуальных агентов, движимых прежде всего престижно-социальными мотивами, редакции толстых журналов имели интерес коммерческий. Попав в трудную финансовую ситуацию, они были вынуждены искать подходящий товар для поддержания привычных

-38-

тиражей. Литература с уже готовой легендарной репутацией казалась спасением, и действительно она помогла столпам старого авторитарного литературного эстаблишмента держаться некоторое время на плаву. Ведь советский читатель с началом гласности оказался в том же положении, что и свежий читатель-эмигрант (вроде меня в 1981 году): он вдруг получил возможность увидеть на бумаге то, что раньше существовало для него в виде сотрясения воздуха. Гарантированный товар и гарантированный читатель — об этом любое издательство может только мечтать, и толстые журналы были бы последними идиотами, если бы не воспользовались таким благоприятным стечением обстоятельств. О, если бы они смотрели далеко вперёд… Но кто ж смотрит…

*

Обстоятельства для всех трёх агентов этой крупномасштабной культурной фарцовки оказались на деле столь благоприятны, что привели на какое-то время к настоящему засилью эмигрантской продукции в российском издательском деле. Это вызвало уныние и раздражение среди местных литературных кадров. Многие почувствовали себя дискриминированными. Недовольные были двух сортов. Во-первых, это была молодёжь с новыми тематическими и стилистическими поползновениями, уже достаточно чуждыми пафосу антикоммунистического салонного подполья 60-х годов. «Шестидесятники» были им либо неинтересны, либо даже раздражали их. А благодаря эмиграции интеллектуальный стиль шестидесятых годов законсервировался и в эпоху гласности зажил второй жизнью. Он действительно занял «чужое место», блокировав новые интеллектуальные и литературные тенденции. Насколько эти тенденции были бы продуктивны, сказать трудно, но это в данном случае неважно. Важно (в плане нашего анализа), что тут имел место конфликт ста-

-39-

рого товара с новым, а это вечный конфликт.

Но этот конфликт, как мне кажется, не был энергетически очень мощным. Похоже, что «новый» интеллектуальный стиль вовсе не бы внушительно представлен на русской литературной сцене, да и новизна его была весьма относительной.

Совсем другое дело — недовольство тех, кто ничем не отличался от эмигрантов, кроме адреса прописки. При первом же массивном знакомстве с эмигрантской литературной продукцией они могли легко убедиться, что сами могут то же самое, нисколько не хуже и даже лучше. В конце концов (повторим ещё раз) эмигранты были всего лишь небольшой частью той культуры, которая продолжала сушествовать в Москве. Оставшиеся с полным основанием могли считать себя носителями (владельцами) того интеллектуально-философского фольклора, который был вынесен на страницы печатных изданий за границей в 70-е и 80-е годы.

Надо сказать, что выход на поверхность в России всей этой культуры поставил и эмигрантов в затруднительное положение. Ведь окончательно исчезла иллюзия, будто они пророки и новаторы. Музыка, которую они исполняли, как оказалась, звучала в головах у несметного количества людей. Эмигрантский камерный хор буквально в одночасье превратился в некий сверх-хор необъятных размеров и непереносимой громкости.

В случае конфликта между носителями (исполнителями) стандартной подпольной культуры и носителями её обновлённого варианта речь шла о своего рода «классовой борьбе». В случае же конфликт между исполнителями канонической культуры в эмиграции и на родине имела место конкуренция. И этот конфликт — пока самый главный и интересный, поскольку в него вовлечены большие массы участников, выходящих на рынок с однотипным товаром.

-40-

Впрочем, фактура этого конфликта меняется. «Эмигранты» как особая группа производителей литературы после 1990 года фактически уже не существует. Эмигранты благополучно растворились в той среде, из которой в своё время вышли. Но конкуренция в среде носителей стандартной культуры не прекратилась. Коммерциализация фольклора превращает отношения между носителями (исполнителями) этого фольклора в такие же точно отношения как и отношения между производителями галстуков, велосипедов и футбольных мячей, равно как и между исполнителями песни «Подмосковные вечера».

*

Краткий обзор операции по обратной перекачке подпольного антисоветского фольклора из-за границы в Россию напоминает нам о двух обстоятельствах, которые следует особенно подчеркнуть, если мы хотим перейти к пониманию нынешней русской литературно-интеллектуальной ситуации в более широком плане.

Во-первых, интеллектуальный и эмоциональный колорит русской домашней литературы второй половины 80-х годов совершенно тот же, что и эмиграции 70-х годов. Всё что я говорил о русской литературе за рубежом, в полной мере относится к нынешней домашней литературе. Во-вторых, временное разделение русской литературы на два географических отделения позволяет лучше понять существо «отношений по поводу литературного производства» в рамках унифицированных спроса и предложения.

Итак, мы решили перенести свой интерес с конкретной литературной реальности, то есть русской литературы за рубежом, на проблемы конкуренции в литературной промышленности. С этой точки зрения литературу пока что рассматривают редко. Экономика литературы, кажется, занята исключительно судьбой книжного тиража,

-41-

и ею занимаются бухгалтера издательств. Литераторы, литературоведы, критики видят в работе писателя общественную, эзотерически мотивированную, так называемую «творческую» деятельность. В центре их внимания такие вещи как «талант», совершенство продукта, структура продукта и его место в интеллектуальном контексте.

Это всё удобные темы для разговоров о литературе, и никак нельзя сказать, что эти разговоры совсем уж пусты и бессмысленны.

Но сегодня литература становится прежде всего интересна как одно из главных производств постиндустриального общества. Если мы при взгляде на вербальный продукт воспользуемся социально-экономической оптикой, то нас заинтересуют совсем другие вещи: потребности читателя, способы их удовлетворения; разновидности вербального поведения, вербальных ресурсов, вербального продукта; вкусовые классы… А писатель заинтересует нас прежде всего как предприниматель.

Русская литература в эмиграции, чья слепая зависимость от ранее накопившегося фольклора столь очевидна, даёт нам хороший эмпирический материал для того, чтобы судить о литературе как о типичном профессиональном занятии и типичной форме предпринимательства в постиндустриальном обществе.

*

Что же такое всё-таки писатель как предприниматель? Боюсь, меня уже неправильно понимают. Я вовсе не имею в виду писателя, который хочет побольше денег, аккуратно ведёт счета, много думает и говорит о деньгах и вообще демонстрирует в своём поведении характерологические черты, которые в снобистско-интеллигентской среде обозначают словом «деляга». Я пишу не сатиру, а пытаюсь уловить существо дела.

-42-

Разумеется, я понимаю слово писатель широко, примерно как в Америке понимают слово «райтер», или в Германии «текстер». По-русски это удобно назвать «текстовик». Это — всякий, кто составляет некие словесные комбинации: от описаний моющего средства и воспоминаний об Ахматовой до псевдо-исторических эпосов, поэтических мемуаров и эссе на вольную тему. В такой трактовке разумеется пресловутая разница между «поэзией» и «журналистикой» становится незаметной.

Всё это — функциональная литература. В музыкальной промышленности понятие «функциональной музыки» установилось уже давно, хотя оно применяется ограниченно и сфера его применения может быть расширена. В какую именно сторону, мы посмотрим, вернувшись к интересующей нас литературе.

Происходит поразительная и волнующая вещь: при ближайшем рассмотрении вся литература (как и музыка) оказывается функциональной. В том смысле, что литература — это обслуживание. Ведь писатель стремится удовлетворить некоторые потребности. И, стало быть, он такой же предприниматель как и мясник, молочник, зеленщик.

Полезно помнить, что литератор может обслуживать не только читателя. Он может удовлетворять, скажем, потребности государства и церкви, которые убеждены, что их долг «надлежащим образом воспитывать население» и соответственно контрактируют (иногда принудительно) литературу для этой работы.

«Социальный заказ» может исходить так же от любой другой общественной силы, как правило вооружённой институтами и активно обрабатывающей потенциальную паству: крупные производители товаров (промышленные фирмы) или идей (политические партии).

Принципиально важно и то, что литературный корпус сам превра-

-43-

щается в такую «группу вкусов и интересов» и предъявляет писателю собственный социальный заказ.

*

Теперь посмотрим, какого же рода потребности удовлетворяет текстовик. Легче и соблазнительнее всего было бы сказать, что литература удовлетворяет «эстетические потребности», тем более что активный читатель, артикулируя своё отношение к тексту, чаше всего назойливо даёт понять, что задета именно его эстетическая струна («Прекрасно», «Красиво», «Как это написано/!!» — вот самые частые клише такой критической дискурсии). Но я рискну утверждать, что это совершенно не так. Выражая своё отношение к тексту на эстетическом жаргоне, потребитель лишь старается набить цену самому себе, коль скоро в данном обществе эстетическая чувствительность считается признаком аристократизма.

На самом же деле удовлетворение, которое получает читатель — это социальное удовлетворение.

Я говорю о таких потребностях как потребность компенсировать ущербность своего социального положения, почувствовать своё превосходство над другими, ощутить свою принадлежность к какому-то целому и даже не просто к «какому-то», а к «достойному» целому (престижная самоидентификация). Литература, конечно, также поле расчётов с врагами.

В ином плане можно говорить о потребности в полезной информации. Здесь имеет смысл выделить социально значимую информацию, которую индивид может использовать в своей политике повседневной «самопрезентации»: чтение литературы может снабжать его образцами для подражания («любимый», «положительный» герой), престижным вербальным материалом, престижными фактоидами.

В иные терминах можно говорить о потребности человека иметь

-44-

помимо реальной жизни также и жизнь воображаемую. Эта потребность, кстати, в подавляющем большинстве случаев не обеспечивается творческой энергией самого индивида и нуждается в пособниках. Обществу нужны люди, сочиняющие сказки.

Вот этим обслуживанием и занимается литератор как функциональная фигура и предприниматель.

*

Вообще говоря, такой подход к литературе был возможен всегда, но раньше содержательность такого подхода была меньшей: он мало что давал для понимания текущей общественной жизни в целом. Совсем иначе, я думаю, дело обстоит теперь. Потому что в обозримой перспективе производство культуры (включая литературу) как сферы занятости станет главной, вытеснив производство физических услуг, то есть третичную сферу, как третичная сфера вытеснила обрабатывающую промышленность (вторичную сферу), а та ещё раньше — сельское хозяйство (первичную сферу). Соответственно и вся проблематика «производительных сил и производственных отношений» смещается, во-первых, в сторону сферы культуры, а, во-вторых, в сторону сферы потребления.

Если мы теперь вспомним то, что я писал о физиономии русской литературы за рубежом и примем во внимание только что сказанное, то получим возможность перейти от критики к некоторому пониманию.

В самом деле, превращение литературы в массовую профессию и предпринимательскую деятельность должно неизбежно сопровождаться изобретением такого рода текстов, которые могут производиться большим количеством людей и, конечно же, обладать при этом недвусмысленной потребительской ценностью.

Вне всякого сомнения на Западе это и происходит. Функциональная исполнительская литература полностью преобладает. Процветает индустрия по производству фантастических саг, детективов,

-45-

биографий, литературы путешествий, исторических компиляций, словарей-справочников, сборников цитат и т. д.

Рецензионная активность развивается в сторону реферативно-апологетической рецензии и имеет только одну цель — помочь издательству сбыть тираж.

То, что произошло с русской литературой в эмиграции, а затем во второй половине 80-х годов и дома, не было чем-то исключительным и было вполне осмысленно: складывалась технология массового писательства, которая должна была бы обеспечить занятость в условиях кризиса традиционной промышленности и перехода к постиндустриальной эпохе. Роль писателя модифицировалась как «роль». Вопрос только в том, какие именно реплики подаёт исполняющий эту роль.

Наверное, никто не удивится, если мы говорим, что в постиндустриальную эпоху. Но мы говорим о советском обществе. Советское общество вступает в постиндустриальную эпоху?? Вы с меня смеётесь … О нет, господа, мы вовсе с Вас не смеёмся. Вот что можно сказать на эту важную-важную тему.

…В газетной литературе трансформация советского общества в конце 80-х годов обычно именуется переходом от «тоталитаризма» к … не совсем ясно чему (тут используются разные термины, которые призваны обозначить, так сказать, уменьшение количества деспотизма, и я не буду на эту тему теперь распространяться). Эта формула имеет чисто эмоционально-политический характер и совершенно бессодержательна.

Согласно другой, тоже имеющей широкое хождение формуле, происходит переход от «социализма» к «капитализму». В этой формуле несколько больше содержания, особенно если [и]меть в виду, что со-

-46-

циализм, несмотря на модернистские претензии и индустриальную основу, был всего лишь разновидностью архаического (традиционного) общества. Впрочем, никто, кажется, не подчёркивает эту сторону дела, а если этого не делать, то формула «от социализма к капитализму» становится совсем неинтересной и сильно дезориентирует. Она тоже предназначена скорее для того, чтобы сказать самим себе что-то «приятное»', нежели для того, чтобы что-то понять и объяснить.

Гораздо интереснее понимать трансформацию советского общества как появление индивидуальной частной собственности и рынка при одновременном переходе от индустриального общества к постиндустриальному.

Так нам удаётся описать конкретную историческую специфику, и, чтобы лучше почувствовать как многозначительна эта специфика, вспомним, что на Западе то же самое (не вполне в отношении частной собственности) происходило на фоне перехода от аграрного к индустриальному обществу.

В пределах прошлого советское общество сумело превратиться в индустриальное, оставаясь архаичным (традиционным). Не важно, что советское общество не вполне дотянуло до «уровня жизни» в материальном смысле до Западных обществ. Несколько более низкий (не так уж намного как думают) уровень жизни советского общества к началу 60-х годов вовсе не есть решающее доказательство его отсталости.

Проблемы советского общества в полной мере проявились лишь когда пришло время делать шаг, видимо, неизбежный для всех, кто перешёл на машинно-промышленную основу. А именно, шаг в постиндустриальный мир. Говорят, что советское общество проспало последнюю «техническую революцию». Это правильное наблюдение, но оно само по себе не дорого стоит.

-47-

На самом деле Запад в 60-х — 80-х годах пережил не только техническую революцию, но и культурную. Советское же общество, можно думать, не просто проспало, но блокировало техническую революцию, потому что сопротивлялось культурным изменениям.

Дело в том, что культура при переходе к постиндустриальному обществу превращается в «материальную силу». Этим выражением пользовалась официальная советская теория общества, когда говорила о науке. Поразительно, насколько точно теория формулировала суть дела, и до какой степени из неё ничего не последовало. А между тем, в самом деле, наука и культура на глазах становились паровозами экономического развития. Культура превращалась из надстроечного фактора экономики в одну из отраслей экономики, причём ведущую. Но чтобы этот паровоз тянул, нужна была возможность для произвольного индивидуального перформанса, а в советском обществе этой возможности не было.